Infraclaviculäre Plexus brachialis Blockade - Podcast und Blogbeitrag

In dieser Folge von Radiomegahertz geht es um die infraclaviculäre Plexus brachialis-Blockade. Ist sie wirklich besser als die axilläre Technik? Wo liegen die wesentlichen Unterschiede?

Im Podcast sprechen die Dres. Mäcken und Litz über die Ideen, die zur Entwicklung der infraclaviculären Blockade führten, ob und welche anatomischen Vorteile sie gegenüber der axillären Technik bietet und welche Herausforderungen sie mit sich bringt.

Du erfährst mehr über die Bedeutung des Nervus axillaris und des Nervus intercostobrachialis für die Regionalanästhesie am Arm. Natürlich geht es auch um den Stellenwert der Sonografie, die optimale Kanülenführung und Punktionsrisiken wie Pneumothorax oder Gefäßpunktionen.

Am Ende bleibt die Frage: In welcher Situation und bei welchen Anforderungen solltest du infraclaviculär punktieren? Hör rein und entscheide selbst!

Inhaltsverzeichnis

Podcast: infraclaviculäre Blockade

Der Podcast-Player auf Radiomegahertz bietet dir die Möglichkeit das Transkript anzeigen zu lassen und zwischen den einzelnen Kapiteln zu springen. Am Ende des Podcastes geht um dich und die nächste Folge (supraclaviculäre und interscalenäre Ebene).

Begleitmaterial zum Podcast

Diese Episode ist Teil einer Folge über Verfahren zur differenzierten Blockade des Plexus brachialis. Wenn du den ersten Teil „Anatomie als Grundlage für differenzierte Indikationen von Plexus brachialis Blockaden – Episode 1, Staffel 2“ noch nicht gehört hast, überlege, ob du nicht damit startest, bevor du in die Tiefen der infraclaviculären Ebene abtauchst.

Welche Nerven werden infraclaviculär erreicht?

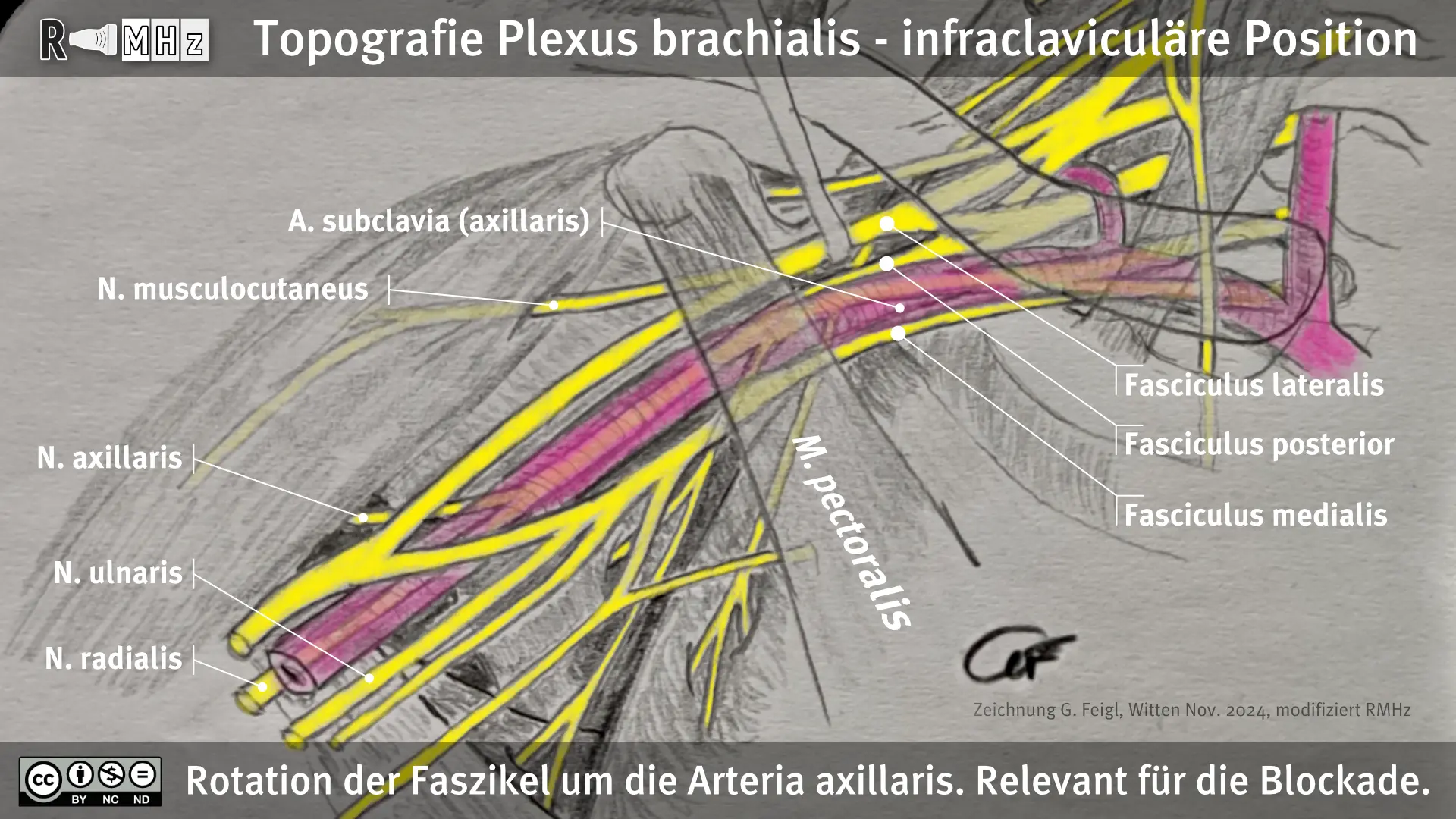

In der topgrafischen Zeichnung ist erkennbar, dass infraclaviculär die Faszikel des Plexus brachialis blockiert werden. Auf die Rotation der Faszikel um die Arterie wird weiter unten eingegangen. Anatomisch gehen die Faszikel aus den Divisiones wie folgt hervor:

- Fasciculus lateralis: Divisiones anteriores des Truncus superior und des Truncus medius (C5, C6, C7)

- Fasciculus medialis: Divisiones anteriores des Truncus inferior (C8, Th1)

- Fasciculus posterior: Divisiones posteriores der Trunci superior, medius und inferior (C5–Th1)

Aus den Faszikeln gehen periphere Nerven hervor:

- Fasciculus lateralis:

- N. musculocutaneus

- N. medianus (Radix lateralis)

- N. pectoralis lateralis (manchmal)

- Fasciculus medialis:

- N. medianus (Radix medialis)

- N. ulnaris

- N. cutaneus brachii medialis

- N. cutaneus antebrachii medialis

- Nn. pectorales mediales (manchmal)

- Fasciculus posterior:

- N. axillaris

- N. radialis

- N. subscapularis

- N. thoracodorsalis

Merke: Nicht alle der aus den Faszikel entspringenden Nerven sind für Operationen am Arm und Hand klinisch relevant.

Welche infraclaviculären Positionen für die Blockade gibt es?

Topografische Zeichnung des Plexus brachialis in infraclaviculärer Position.

Unterscheidung zwei möglicher Blockadeorte:

- costoclaivulär und

- transpecotral sagittal.

Infraclaviculäre Blockade

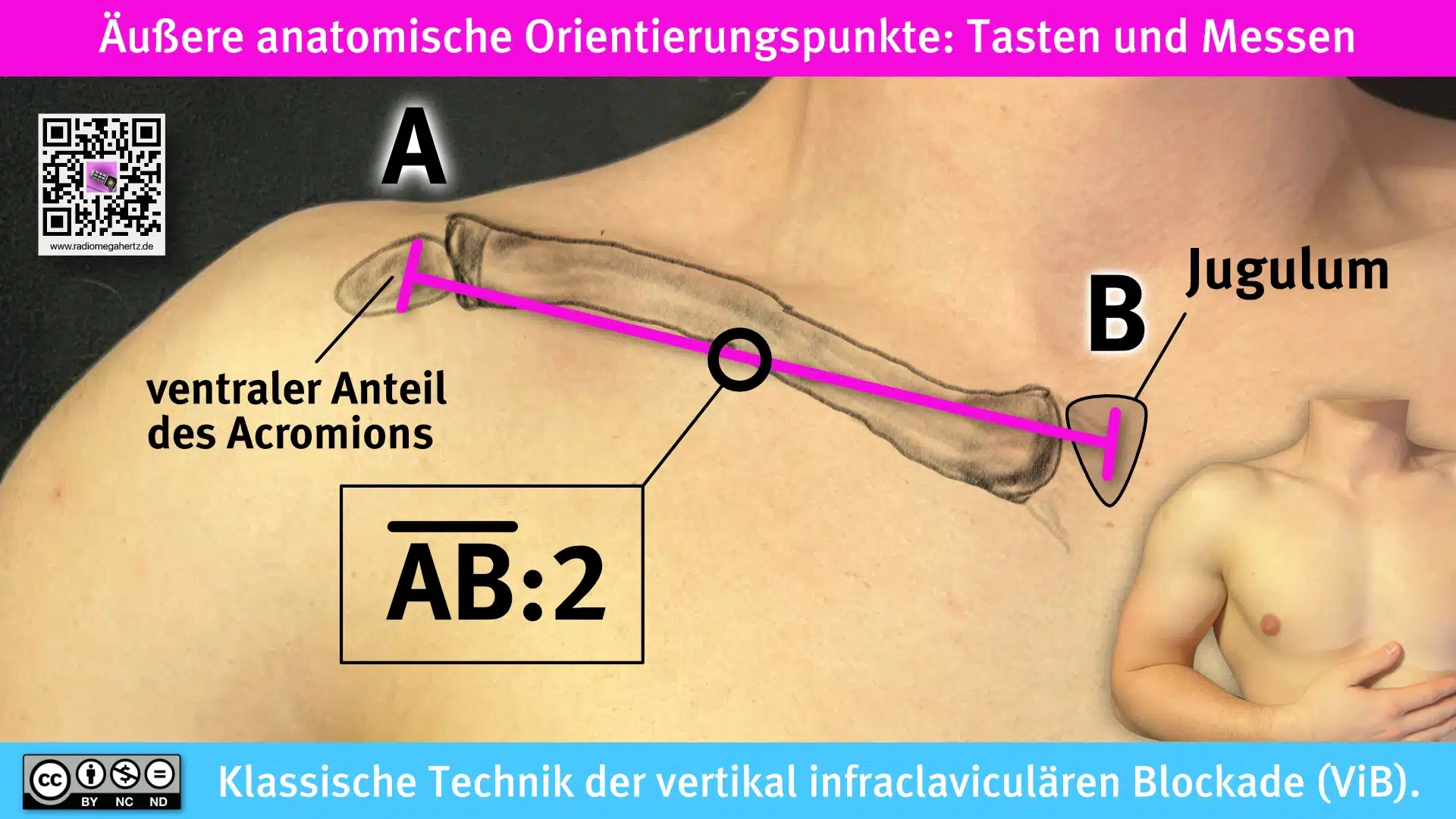

In medialer Position liegen die drei Faszikel lateral der A. subclavia. Diese Position entspricht der klassischen vertikal-infraclaviculären Plexus brachialis-Blockade (VIB).

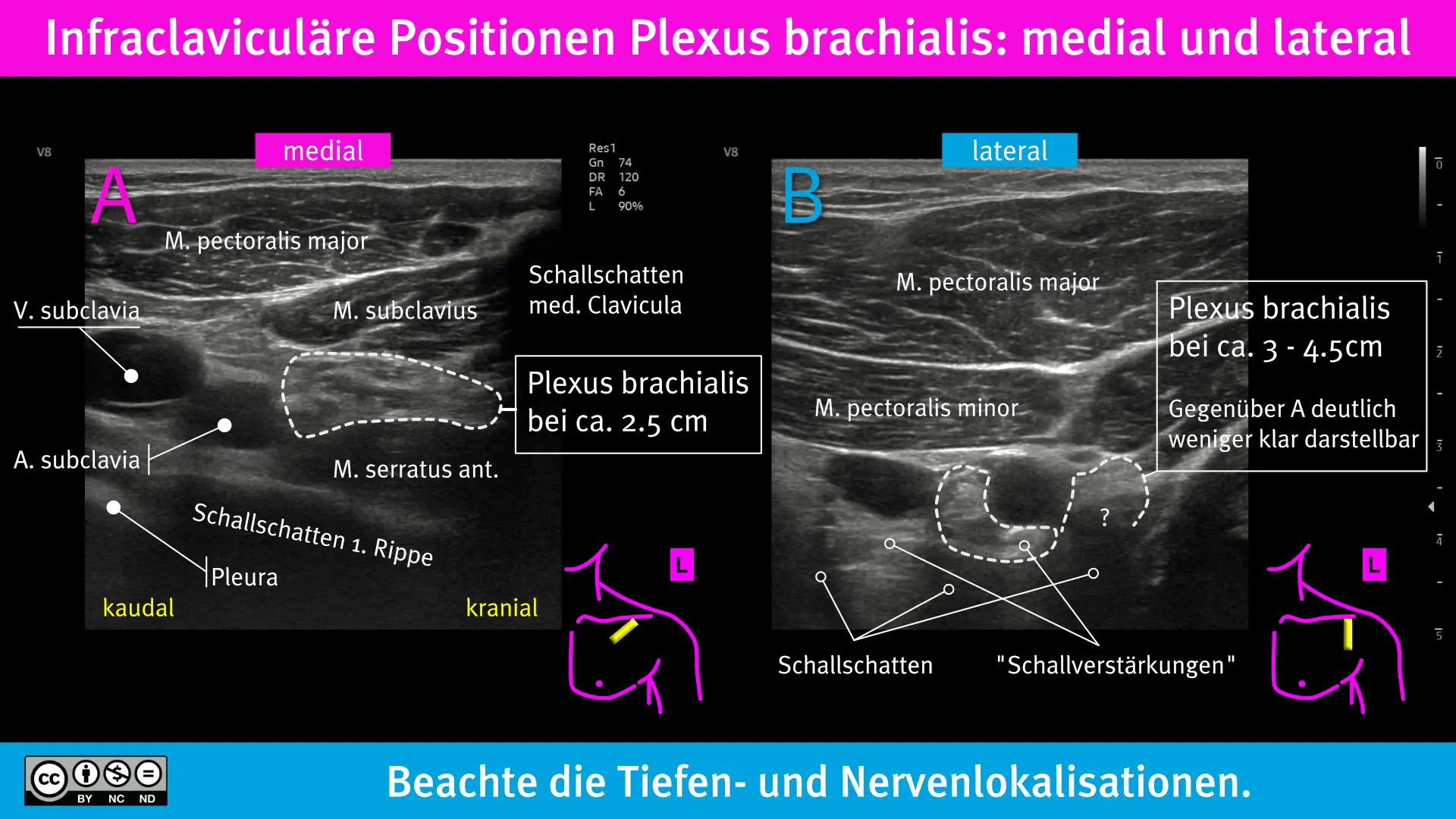

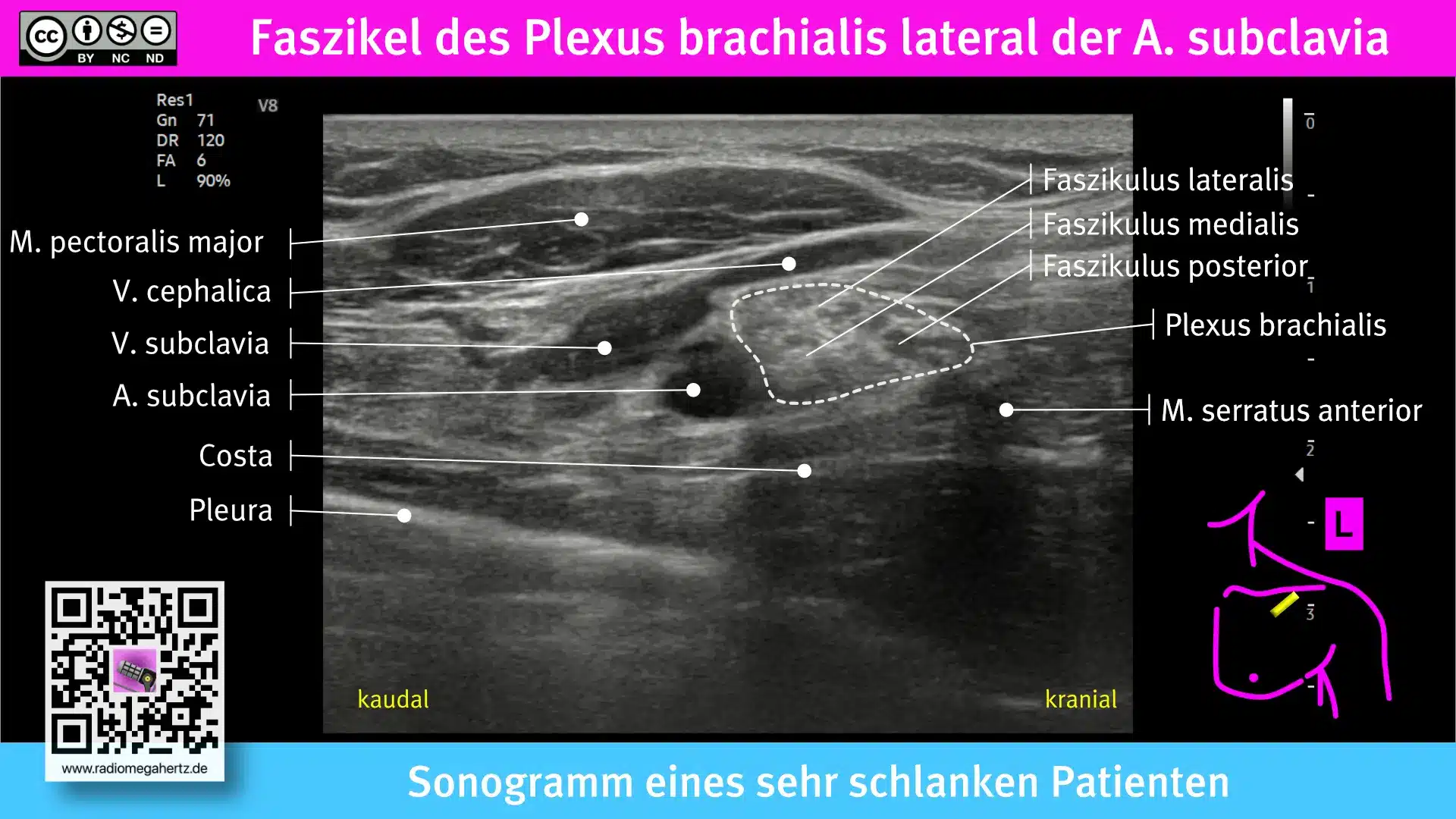

Sonogramme: costoclaviculär und transpectoral sagittal

Die nächste Abbildung zeigt die korrespondierenden Sonogramme der beiden infraclaviculären Positionen zur Blockade des Plexus brachialis.

Anmerkung: Natürlich gibt es Zwischenpositionen, die weder strikt der einen noch der anderen Position eindeutig zuzuordnen sind.

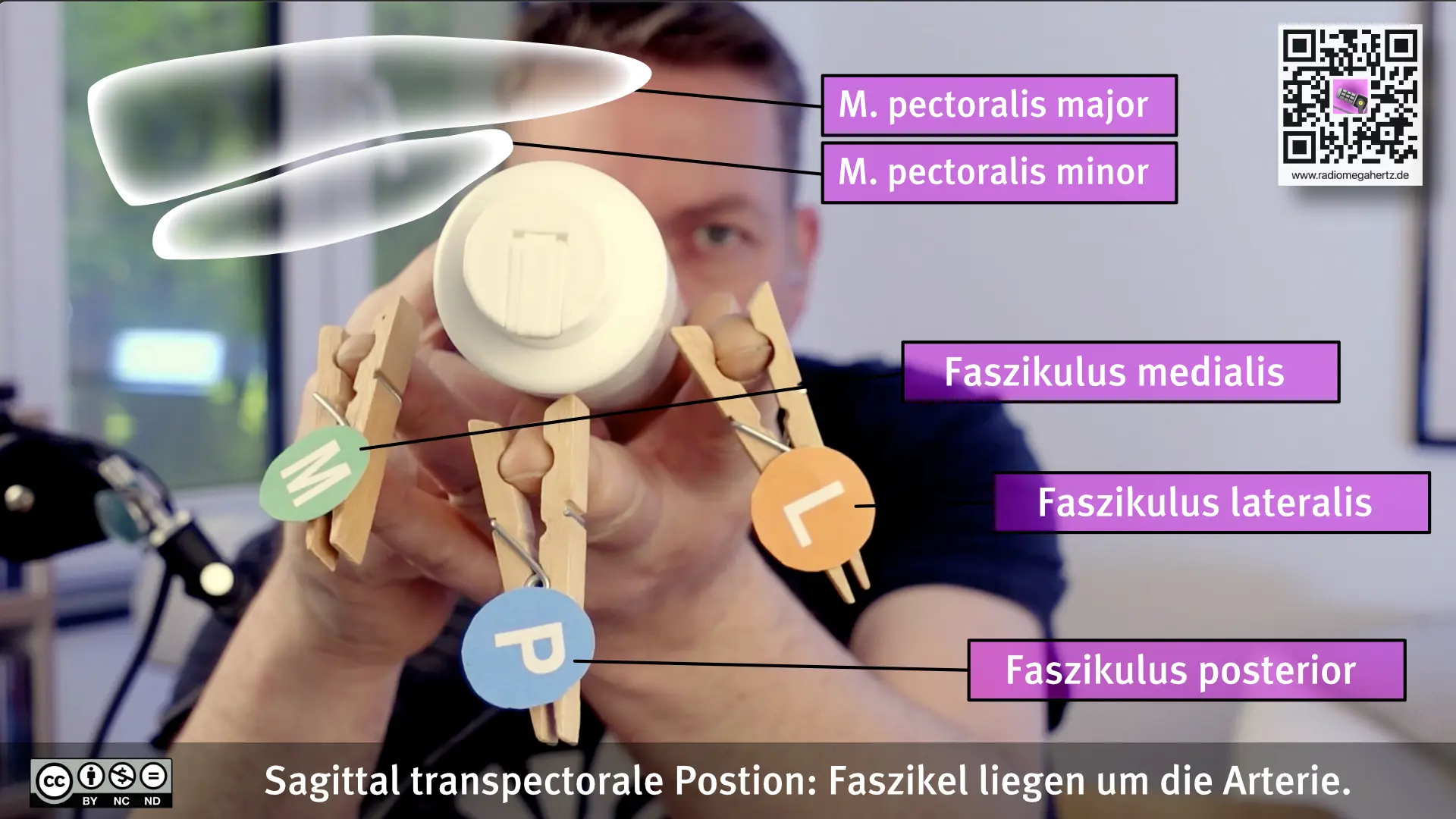

Rotation der Faszikel um die A. subclavia / A. axillaris

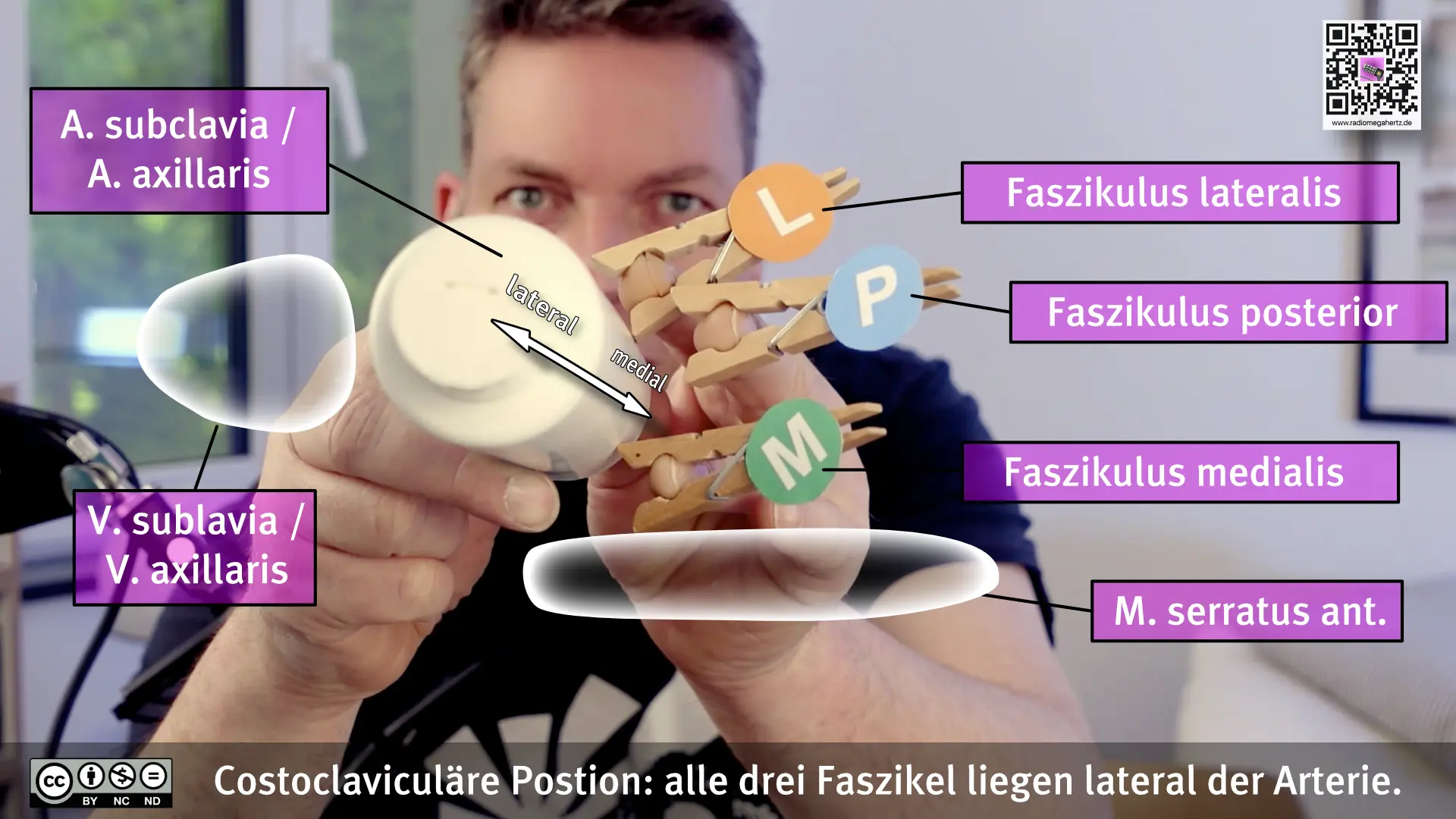

Stelle dir eine Tube Ultraschallgel als A. subclavia vor. Daumen, Zeige- und Mittelfinger repräsentieren die Faszikel.

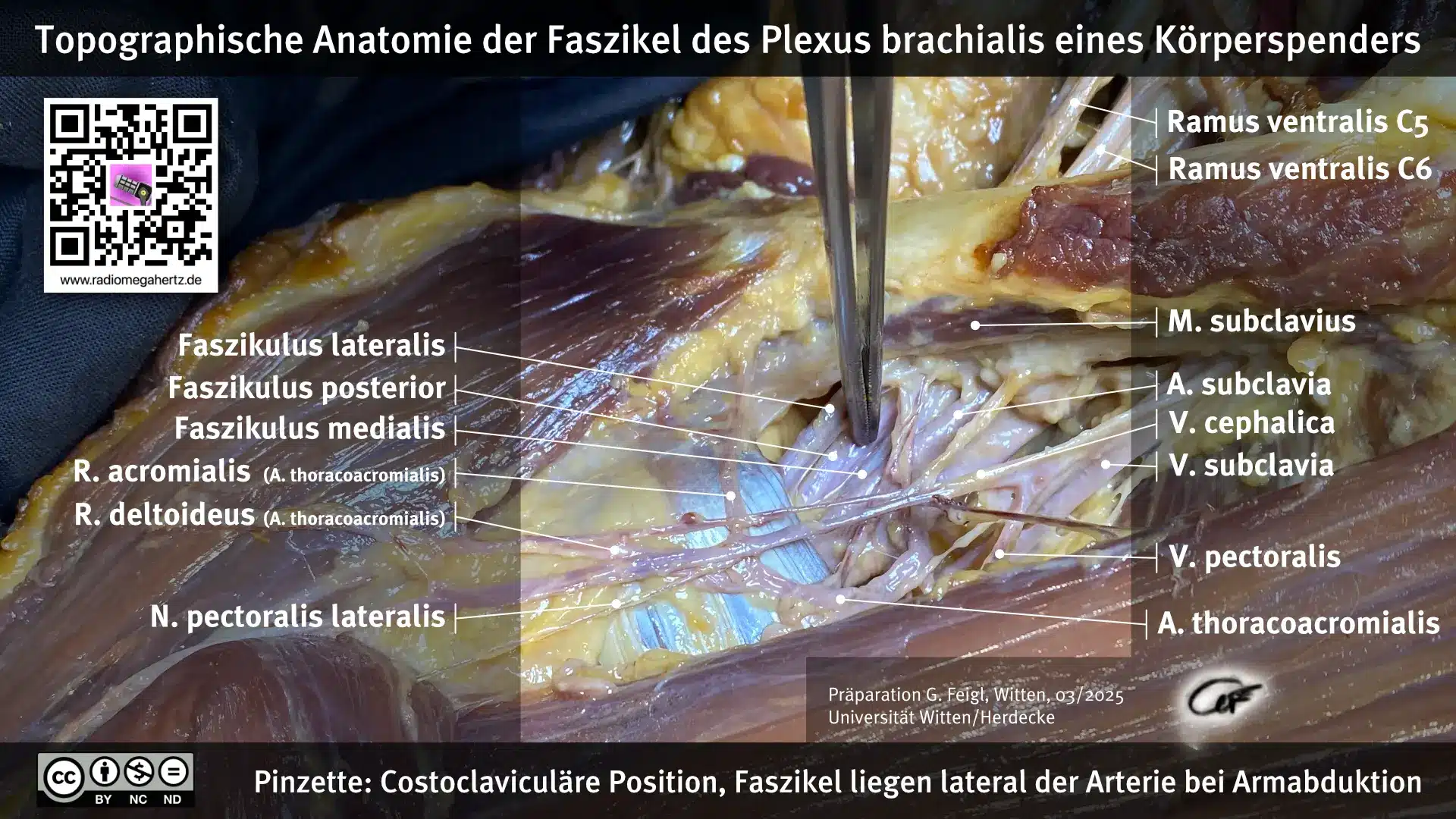

In der costoclaviculären Position liegen alle drei Faszikel lateral der Arterie – präziser: im Sagittalschnitt kranial und lateral zur Arterie.

Befinden sich die Faszikel kranial im Sagittalschnitt zur A. subclavia, liegt die V. subclavia lateral und kaudal zur Arterie (weiße Markierung). Der M. serratus anterior befindet sich tief zum Plexus brachialis (weiße Markierung).

Zur Wiederholung: Diese Position entspricht der ursprünglich publizierten vertikal-infraclaviculären Blockade (Referenzen am Ende des Artikels). Sie liegt ungefähr in der Mitte zwischen Jugulum und dem ventralen Anteil des Akromions (siehe Top-Modell-Foto für äußere anatomische Merkmale).

Lagerung zur Blockade

Klassische Lagerung bei peripherer Nervenstimulation

Für die klassische vertikal infraclaviculäre Plexus brachialis Blockade mit peripherer Nervenstimulation (ViB), kann der Arm neutral gelagert werden.

Dies wird von Befürwortern der VIB als Vorteil gegenüber der axillären Blockade, bei der der Arm ausgelagert werden muss, angeführt. Liegt die Hand wie in der vorausgehenden Abbildung dargestellt auf dem Bauch, können motorische Antworten der Finger und der Hand auf einen elektrischen Stimulus leicht erkannt werden.

Ziel sind motorische Antworten der aus dem Fasciculus medialis hervorgehenden Nerven, also z. B. des N. medianus oder des N. ulnaris.

- Daumenab- oder adduktion

- Fingerspreizen

- Fingerbeugung (Kleinfinger)

- Flexion der Grundgelenke

- Extension der Interphalangealgelenke

Dieses Vorgehen ist anatomisch durch die Position des Fasciculus medialis begründet: er liegt tief zum Fasciculus lateralis und zentraler zur Arterie als der Fasciculus posterior. Wichtig: dies gilt nur für die klassische ViB-Position.

Mittels einer indirekten Nervenlokalisationstechnik wie der peripheren Nervenstimulation, wird versucht, das Lokalanästhetikum in einer zentralen Position des Plexus brachialis zu injizieren und damit einen höheren Blockadeerfolg zu erzielen.

Die Sonografie bietet hier mehr Möglichkeiten und benötigt keine zusätzliche periphere Nervenstimulation, da Injektionsort und Verteilungsmuster leicht erkennbar sind.

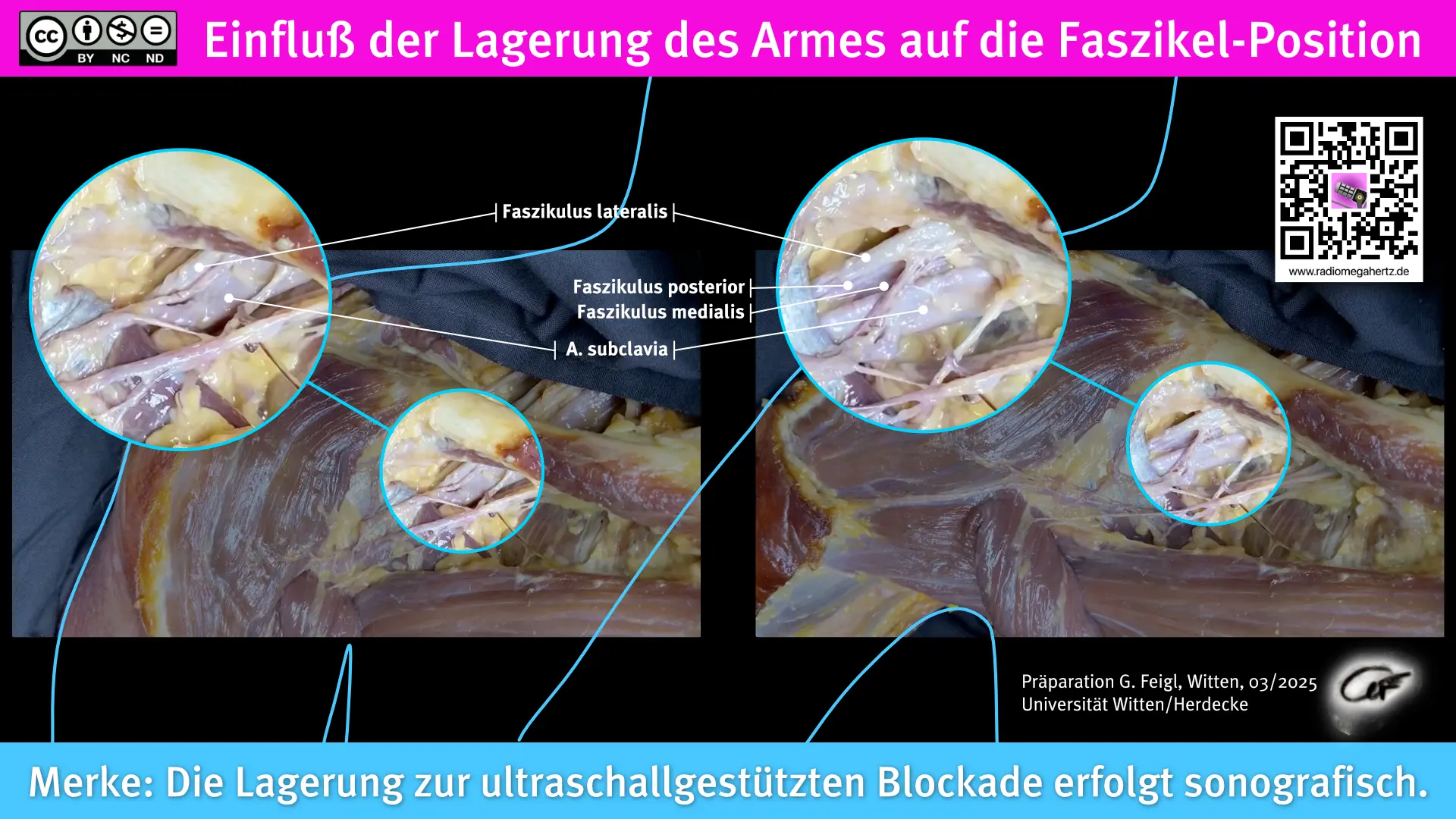

Modifikation der Lagerung für die ultraschallgestützter Blockade

Was mit peripherer elektrischer Stimulation mit einer dünnen 22G Kanüle (50mm) funktioniert, ist aufgrund des erforderlichen Platzbedarfes durch die Ultraschallsonde und der zusätzlichen Möglichkeit alle Faszikel infraclaviculär darstellen zu können, nur durch eine Modifikation der Lagerung möglich. Zwei Maßnahmen sind dabei von zentraler Bedeutung:

- Anheben der Schulter (aktiv oder passiv)

- Auslagerung des Armes (Abduktion, aktiv oder passiv)

Mit beiden Lagerungstechniken wird das laterale Ende der Clavicula nach kranial verlagert, der Raum nach medial öffnet sich mehr, der Plexus brachialis ist nicht mehr durch den Schallschatten der Clavicula verdeckt und leichter (und vollständig) darstellbar.

Merke: Die bestmögliche Lagerung für die infraclaviculäre ultraschallgestützte Plexus brachialis-Blockade erfolgt also unter sonografischer Kontrolle.

Faszikel am Körperspender bei Armabduktion

In der vorausgehenden Abbildung sind auch die Abgänge aus der A. thoracoacromialis beschriftet, eine Schemazeichnung zu dieser Arterie findest du weiter unten.

Faszikel am Lebenden: sonografische Darstellung

In der nächsten Abbildung des Wäscheklammer-Faszikel-Modells wird die Rotation der „Faszikel“ in lateraler Position am Thorax verdeutlicht.

Die Mm. pectorales (major et minor) sind sonografisch leicht erkennbare Strukturen und verleihen dieser Blockadeposition daher ihren Namen: transpektoral-sagittal.

Die Blockade des Plexus brachialis ist sowohl costoclavikulär als auch transpektoral-sagittal möglich.

Vergleiche beide Sonogramme und entscheide, welche Position sonografisch und funktionell die günstigere ist: A oder B?

Ultraschallgestützte Punktion

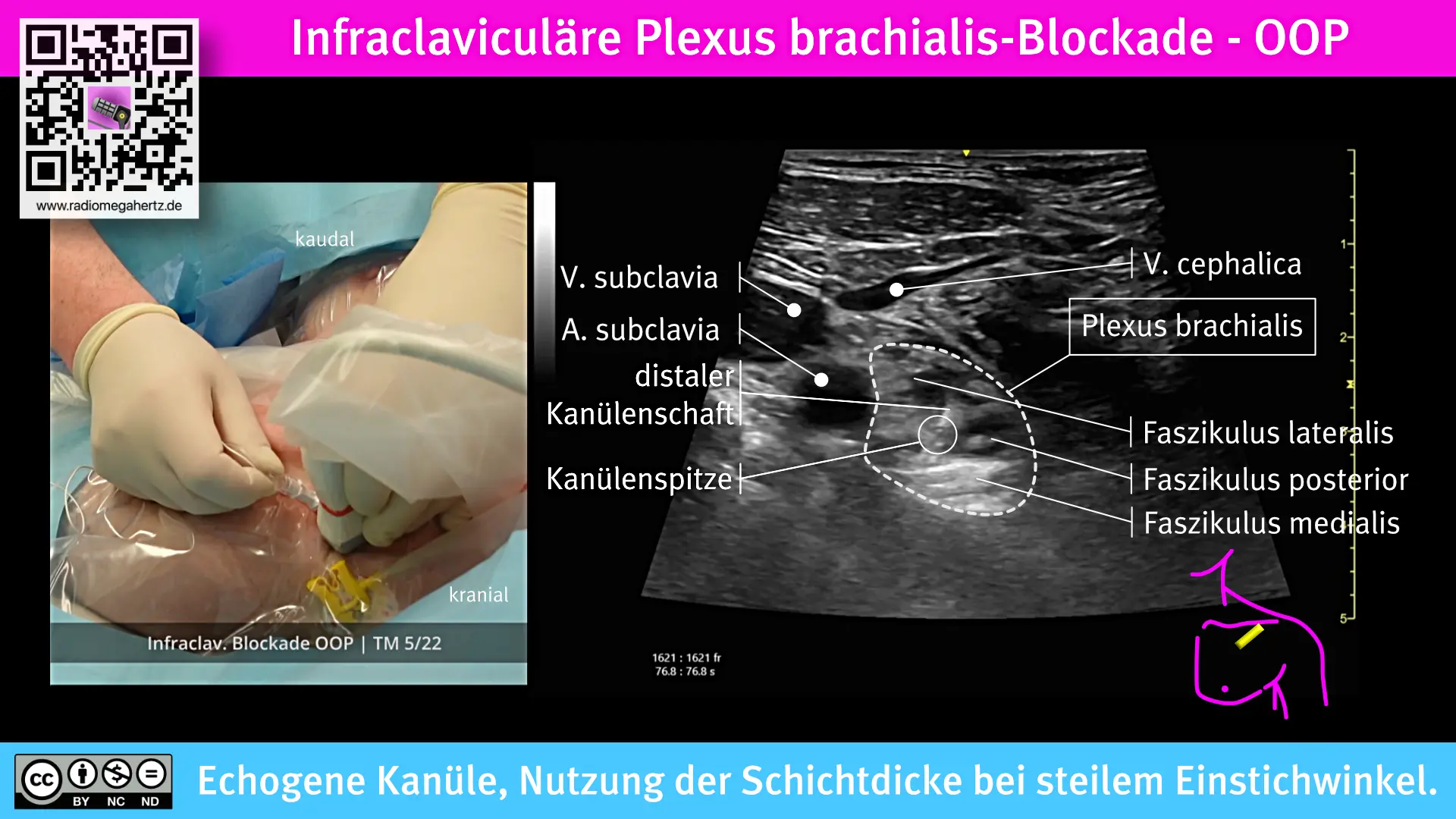

Out-of-Plane-Punktionstechnik, costoclaviculäre Position

Lagerung, Anlotung, Sonde und Kanüle

Rückenlage und sonographische Lagerung zur vollständigen Darstellung des Plexus brachialis außerhalb des Schallschattens der Clavicula in einer medialen Position. Die mediale Position ist anatomisch durch die Lage der Fasciculi (Fasciculi lateralis, medialis und posteriores) lateral der A. subclavia definiert. Dies kann durch Anheben der Schulter und zusätzliche Abduktion des Armes erreicht werden.

Idealerweise werden die Faszikel quer dargestellt, um den korrekten Querschnitt zu erhalten. Dazu muss die Sonde dem Verlauf des Plexus folgend leicht gedreht werden, d.h. sie wird nicht streng sagittal gelotet (siehe nächste Abbildung).

Sonde: Lineares Array, das mit einer Frequenz und ausreichender Energie Strukturen in 6 cm Tiefe darstellen kann.

Mit einer 50 mm echogene Kanüle (22G) kann der Plexus brachialis mit wenigen Ausnahmen gut erreicht werden. Eine echogene Kanüle hat gegenüber einer nicht modifizierten Kanüle deutliche Vorteile, da sie auch bei steilem Einstichwinkel die Schallwellen in Richtung Schallkopf reflektiert.

Positionen: Ultraschallsystem und Durchführende

Bei einer Stichrichtung von lateral nach medial steht die Ärztin oder der Arzt der ipsilateralen Seite, das Ultraschallsystem auf der kontralateralen Seite. Bildschirm, Punktionsrichtung und Geradeausblick sollten in einer Achse liegen.

Besonderheiten der out-plane-Punktionstechnik

Für die costoclaviculäre Position gilt: Die Punktion kann von medial nach lateral oder auch von lateral noch medial erfolgen. Die Darstellbarkeit des Plexus, der zu Verfügung stehende Platz und die Verläufe von Arterien und Venen dienen als Entscheidungshilfe.

Ein steiler Einstich quer zur Schallebene (OOP) kann unmittelbar am Schallkopf erfolgen, da bei dieser Technik die Schichtdicke der Ultraschallebene genutzt werden kann. Die nächste Abbildung demonstriert die gleichzeitige Darstellung der Kanülenspitze und ein Teil des distalen Schaftes.

In-Plane-Punktionstechnik, costoclaviculäre Position

Lagerung, Anlotung, Sonde und Kanüle

Rückenlage, sonographische Lagerung zur vollständigen Darstellung des Plexus brachialis außerhalb des Schallschattens der Clavicula in einer medialen Position. Die mediale Position ist anatomisch durch die Lage der Fasciculi (Fasciculi lateralis, medialis und posteriores) lateral der A. subclavia definiert. Das kann durch Anheben der Schulter und zusätzliche Abduktion des Armes erreicht werden.

Idealerweise werden die Faszikel quer dargestellt, um den korrekten Querschnitt zu erhalten. Dazu muss die Sonde dem Verlauf des Plexus folgend leicht gedreht werden, d.h. sie wird nicht streng sagittal gelotet (siehe nächste Abbildung).

Sonde: Lineares Array, das mit einer Frequenz und ausreichender Energie Strukturen in 6 cm Tiefe darstellen kann.

Mit einer 50 mm echogene Kanüle (22G) kann der Plexus brachialis mit wenigen Ausnahmen gut erreicht werden. Eine echogene Kanüle hat gegenüber einer nicht modifizierten Kanüle deutliche Vorteile, da der Anteil reflektierter Ultraschallwellen in Richtung Transducer selbst bei einem steilen Einstich deutlich höher ist.

Positionen: Ultraschallsystem und Durchführende

Bei einer Stichrichtung von kranial nach kaudal steht die Ärztin oder der Arzt am Kopfende, das System idealerweise auf der ipsilateralen Seite. Bildschirm, Punktionsrichtung und Geradeausblick sollten in einer Achse liegen. Durch diese Maßnahmen wird das Alignment, die Übereinstimmung von Kanüle innerhalb der Schallebene, signifikant verbessert.

Besonderheiten der in-plane-Punktionstechnik

Bei der costoclaviculären Blockade muss die Kanüle direkte unter der Clavicula eingebracht werden, die Sonde kann nicht bis an den Rand der Clavicula angelotet werden. Dadurch ist der Plexus häufig nur am Rand des Bildschirmes darstellbar, es kann nur ein Teilausschnitt der field of view für die Blockade verwendet werden. Insbesondere bei Patient*innen mit schmalen Schultern, kann der Wechsel auf eine Sonde mit kleinerem Footprint den benötigten Raum und konsekutiv die grössere Übersicht bieten.

Gefäße in der infraclaviculären Position

In der infraclaviculären Region befinden sich mehrere Arterien und Venen.

Arteriell sind die Abgänge der A. subclavia und A. axillaris relevant, venös die Einmündungen in die V. subclavia und V. axillaris.

Sonogramm der infraclaviculären Region für die Plexus brachialis Blockade.

Wichtige Gefäße, die in die V. subclavia und ihrer Fortsetzung V. axillaris einmünden, sind die Vv. pectorales, V. jugularis externa, V. dorsalis scapulae und die V. cephalica. Teilweise mündet auch die V. thoracoacromialis.

Aus der A. subclavia und ihrer Fortsetzung A. axillaris entspringen unter anderem die A. vertebralis, A. thoracia interna, A. thoracoacromialis, aus der wiederum weitere Arterien abzweigen, sowie die Trunci thyreocervicalis et costocervicalis.(Die exakte anatomische Terminologie unterscheidet anhand der Position zum lateralen Rand der 1. Rippe zwischen „subclavia“ oder „axillaris“.

Gefäße können auch ohne Farbdoppler durch reines Verfolgen im B-Mode identifiziert werden. Typischerweise erfolgt dies durch Gleitmanöver in sagittaler Anlotung von medial nach lateral und zurück.

Um den Blutgefäßen nach der Identifikation im Farbdoppler und durch Verfolgen im B-Mode Namen zuzuordnen, sind topografische Schemata aus Anatomiebüchern hilfreich.

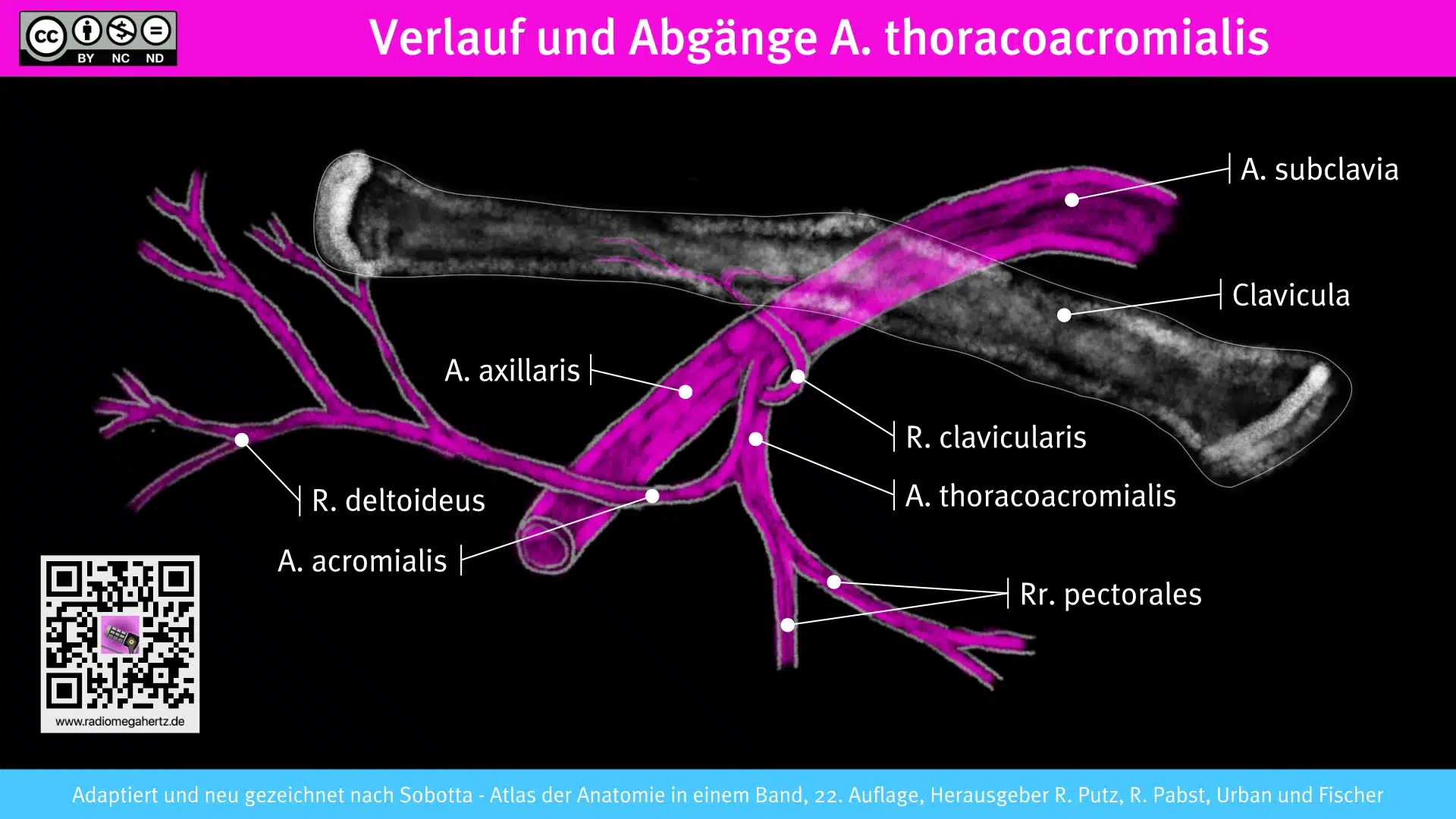

Betrachte die nächste topografische Abbildung, die den Abgang der A. thoracoacromialis aus der A. axillaris mit ihren weiteren Verzweigungen zeigt. Natürlich sind die Verläufe variabel, lassen sich sonografisch jedoch eindeutig darstellen.

Das Prinzip bleibt jedoch gleich: Arterien müssen ihr Zielgebiet erreichen.

Beispiel für infraclavikulär versorgte Muskeln:

- M. deltoideus

- Mm. pectorales (kranial – kaudal)

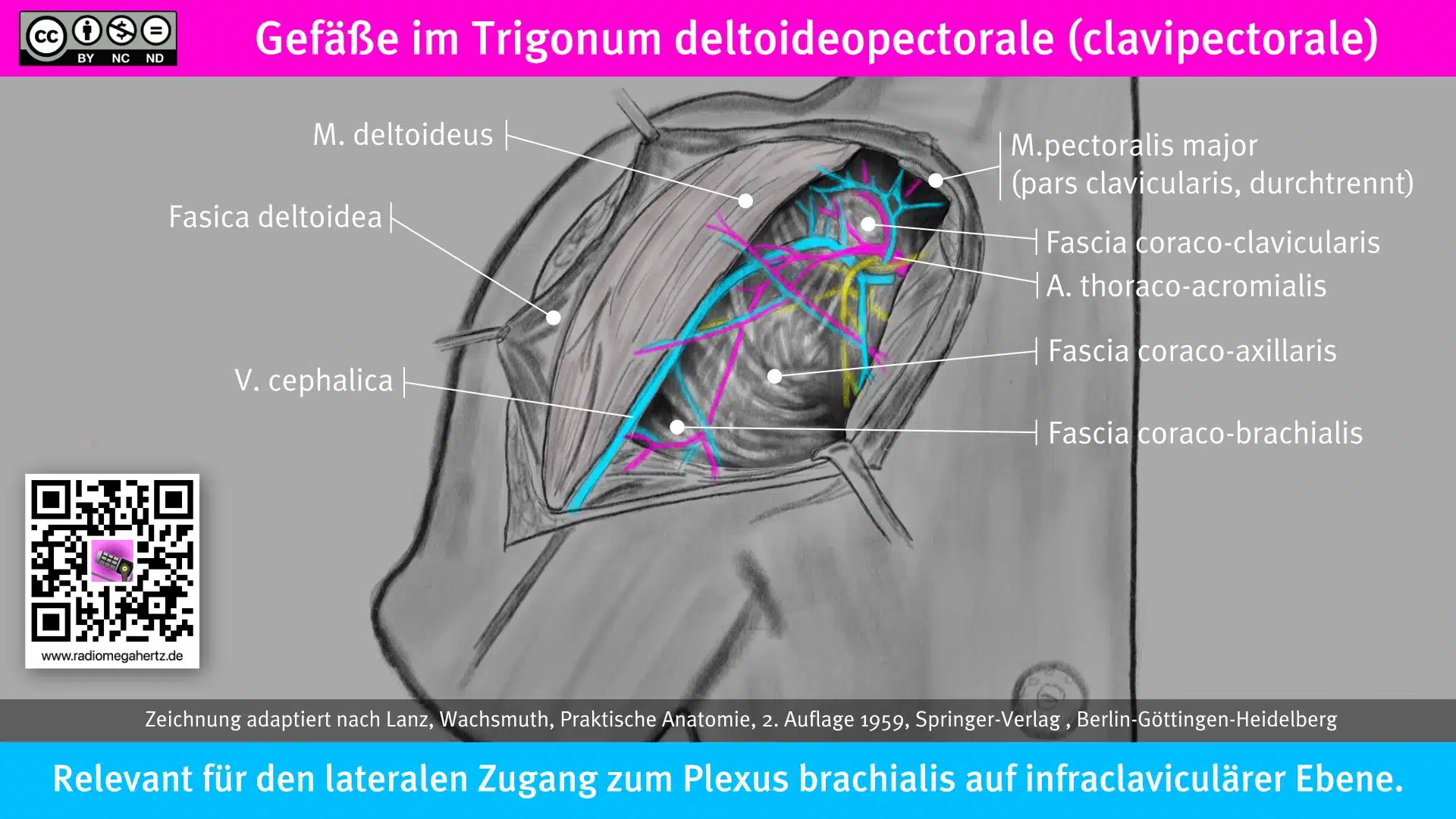

Nächste Abbildung: Topografische Zeichnung der Fossa infraclavicularis

Die Fossa infraclavicularis wird auch als Trigonum clavipectorale oder Trigonum deltoideopectorale bezeichnet. In der klinischen Praxis ist häufig der Begriff Mohrenheim‘sche Grube gebräuchlich.

Kenntnisse über die Gefäßverläufe sind für den lateralen Zugang zum Plexus brachialis ratsam, da diese in der Punktionsrichtung verlaufen.

Venös besonders relevant:

Die Einmündung der V. cephalica in die V. axillaris ist hierbei besonders hervorzuheben.

Zusammenfassung infraclaviculäre Position

Anatomische Merkmale und Besonderheiten der infraclaviculären Position

Indikation: Operationen unterhalb der Schulter an Ellenbogen, Unterarm und Hand (C5–C8).

✔ N. axillaris wird erreicht (Haut dorsaler Humerus, M. deltoideus).

✔ Die costoclavikuläre Schallebene entspricht dem klassischen vertikal-infraclaviculären Block (ViB) und ist anatomisch begründet zu bevorzugen.

✔ Nn. suprascapularis und supraclaviculares werden NICHT erreicht.

✔ N. intercostobrachialis wird (noch) NICHT erreicht.

✔ Das Risiko für einen Pneumothorax ist wie bei der supraclavikulären Blockade gegeben, aber sonographisch vermeidbar..

✔ In transpektoral-sagittaler Position gibt es mehr mechanische Barrieren als in der costoclavikulären Position.

Konklusion

Die infraclaviculäre Position bietet anatomisch keine Vorteile gegenüber einer axillären Blockade, außer wenn der N. axillaris mit erfasst werden muss.

Die costoclavikuläre Position ist eine gute anatomische Alternative zur axillären Ebene, insbesondere wenn diese nicht genutzt werden kann oder vermieden werden soll.

Hat dir der Beitrag gefallen?

Dann schreibe mir eine Rückmeldung per Mail für ein Feedback, Fragen oder Kritik. Du kannst Radiomegahertz unterstützen, indem du den Newsletter oder Podcast abonnierst.

Referenzen und Links

- Raj, P.P.; Montgomery, S.J.; Nettles, D.; Jenkins, M.T. Infraclavicular brachial plexus block–a new approach. Anesth Analg 1973, 52, 897–904

Sims, J.K. A modification of landmarks for infraclavicular approach to brachial plexus block. Anesth Analg 1977, 56, 554–555. doi:10.1213/00000539-197707000-00020

Whiffler, K. Coracoid block–a safe and easy technique. Br J Anaesth 1981, 53, 845–848. doi:10.1093/bja/53.8.845

Kilka, H.G.; Geiger, P.; Mehrkens, H.H. [Infraclavicular vertical brachial plexus blockade. A new method for anesthesia of the upper extremity. An anatomical and clinical study]. Anaesthesist 1995, 44, 339–344. doi:10.1007/s001010050162

Neuburger, M.; Kaiser, H.; Ass, B.; Franke, C.; Maurer, H. [Vertical infraclavicular blockade of the brachial plexus (VIP). A modified method to verify the puncture point under consideration of the risk of pneumothorax]. Anaesthesist 2003, 52, 619–624. doi:10.1007/s00101-003-0526-7

Chin, K.J.; Alakkad, H.; Adhikary, S.D.; Singh, M. Infraclavicular brachial plexus block for regional anaesthesia of the lower arm. Cochrane Database Syst Rev 2013, CD005487. doi:10.1002/14651858.CD005487.pub3

Hsu, A.-C.; Tai, Y.-T.; Lin, K.-H.; Yao, H.-Y.; Chiang, H.-L.; Ho, B.-Y.; Yang, S.-F.; Lin, J.-A.; Ko, C.-L. Infraclavicular brachial plexus block in adults: a comprehensive review based on a unified nomenclature system. J Anesth 2019, 33, 463–477. doi:10.1007/s00540-019-02638-0

Feigl, G.C.; Litz, R.J.; Marhofer, P. Anatomy of the brachial plexus and its implications for daily clinical practice: regional anesthesia is applied anatomy. Regional Anesthesia & Pain Medicine 2020, 45, 620–627. doi:10.1136/rapm-2020-101435

Sala-Blanch, X.; Reina, M.A.; Pangthipampai, P.; Karmakar, M.K. Anatomic Basis for Brachial Plexus Block at the Costoclavicular Space: A Cadaver Anatomic Study. Reg Anesth Pain Med 2016, 41, 387–391. doi:10.1097/AAP.0000000000000393

Raj, P.P.; Montgomery, S.J.; Nettles, D.; Jenkins, M.T. Infraclavicular brachial plexus block–a new approach. Anesth Analg 1973, 52, 897–904

Borgeat, A.; Ekatodramis, G.; Dumont, C. An evaluation of the infraclavicular block via a modified approach of the Raj technique. Anesth Analg 2001, 93, 436–41, 4th contents page. doi:10.1097/00000539-200108000-00040

Mehrkens, H.H.; Geiger, P.K. Continuous brachial plexus blockade via the vertical infraclavicular approach. Anaesthesia 1998, 53 Suppl 2, 19–20. doi:10.1111/j.1365-2044.1998.tb15137.x

Karmakar, M.K.; Sala-Blanch, X.; Songthamwat, B.; Tsui, B.C. Benefits of the costoclavicular space for ultrasound-guided infraclavicular brachial plexus block: description of a costoclavicular approach. Reg Anesth Pain Med 2015, 40, 287–288. doi:10.1097/AAP.0000000000000232